لكل فرد عاقل رؤية كونية محددة، تمثل نظرته الشاملة والمتكاملة عن الوجود، بما يشمل أصوله وغاياته وعلاقته بالله والعالم والإنسان.

ومن هنا يرىٰ بعض الباحثين أنَّ لكل فرد أو مجتمع رؤية كونية، سواء كانت مستندة إلىٰ الوحي الإلهي، أو نابعة من التفكير الفلسفي، أو التجربة الحسية.

والسر واضح، لأنَّ هناك أسئلة تدور – دوماً – في خلد العاقل، يتمثل الإجابة عنها رؤيته الكونية، والتي خلاصتها ما عُبّر عنه بتعبير: «رحم الله من عرف: من أين، وفي أين، وإلىٰ أين»(1)، التي تمثل السؤال عن بداية الإنسان (الخالق) وعن وظيفته في الحياة (الدين وما يتعلق به) ومصيره بعد الموت (المعاد).

وباختلاف النظرة الكونية للفرد يختلف سلوكه الجارحي والجانحي، فالذي يُجيب عن السؤال الأول مثلاً بأن البداية من الله تعالىٰ، تتشكل عنده رؤية كونية تختلف عمن يقول إنَّ البداية من ذرات اصطدمت مع بعضها فكونت إنساناً، أو عن الذي يبني رؤيته الكونية علىٰ أنَّ الإنسان حيوان بدائي تطور مع مرور الزمن!

وعلىٰ كل حال، فإنَّ النظرة الكونية تجلت في مذاهب وتيارات متنوعة، تشابهت فيما بينها في الأصول العامة، وإن اختلفت في بعض التفاصيل والتفريعات.

حدود الإله في الكون:

ومن تلك المذاهب والتيارات ما يتعلق بحدود التدخل الإلهي في الكون ومجرياته وما فيه من أنظمة تكوينية وتشريعية، فقد اختلف المذاهب في تلك الحدود، تبعاً لفلسفات ذُكرت تفاصيلها في محالّها، ويمكن أن نقسم تلك المذاهب إلىٰ قسمين رئيسين:

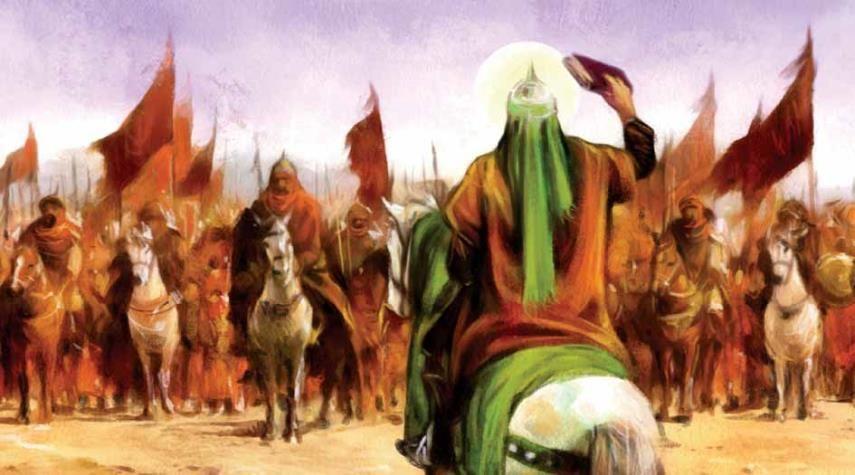

الأول: مذهب أهل البيت (عليهم السلام):

إنَّ لله تعالىٰ القدرة – الشأنية والفعلية – في التدخل الفعلي في مجريات الكون التكوينية والتشريعية، فيد الله تعالىٰ وقدرته اليوم كما هي أمس، أي إنَّها بعد الخلق كما هي قبله، فبعد أن خلق الله تعالىٰ الكون لم يعتزل التدخل فيه، ولم يعجز عن التدخل فيه، بل ما زال الله تبارك وتعالىٰ قادراً علىٰ إجراء ما يريد في قوانينه التكوينية.

وهكذا فهو (جلَّ وعلا) لم يترك البشر هملاً من دون أن يتدخَّل في تنظيم القانون التشريعي الذي ينظم حياتهم في مختلف مآلاتها – الروحية والمادية -، بل إنَّها تدخل بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهكذا هو عندما أرسل الرسل وأنزل الكتب التي تبيِّن الدستور الإلهي التشريعي والقانوني، لم يعتزل التدخل في التعديلات المناسبة للتشريعات، فما زال تبارك وتعالىٰ له الحق في التشريع المناسب الذي يراه – وفق العلم والحكمة – نقضاً وإبراماً.

نعم، هذا كله لا ينافي التفويض بمعنىٰ التوكيل بإذنه، سواء كان في الأمور التكوينية – الولاية التكوينية المتَّفق علىٰ ثبوتها مثلاً لأهل البيت (عليهم السلام) – أو الأمور التشريعية، التي يُعبّر عنها بالولاية التشريعية، علىٰ اختلاف في أصل ثبوتها أو في معناها وحددها بعد ثبوتها.

الثاني: التفويض بمعنىٰ الاعتزال:

في قبال مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، هناك مذاهب اختلفت في تسمياتها، وتفاوتت في تفاصيلها، لكنها اتَّفقت علىٰ أنَّ الإله – وهذا اعتراف منها بالإله الخالق للكون – قد اعتزل التدخل في أمور مخلوقاته، وتحت هذا العنوان نجد العناوين الآتية:

العنوان الأول: التفويض المعتزلي:

ذُكر في بحوث الكلام أنَّ المعتزلة قالوا بأنَّ الله تعالىٰ أعطىٰ للإنسان الاختيار المطلق، بشكل مفرط بحيث إنَّه لا علاقة لله تعالىٰ به، إلَّا بحدود إيجاد قوة الاختيار وحدوثها، فالله تعالىٰ يوجد الإنسان ويعطيه صفة الاختيار، ثم يرفع يده عنه، بحيث لا يتدخَّل بعده في أي فعل من أفعال الإنسان، بل بعضهم ذهب إلىٰ أنَّه تعالىٰ غير قادر علىٰ أن يتدخَّل في تغيير فعل الإنسان!

وقيل: إنَّ الذي دعا المفوضة إلىٰ القول بالتفويض هو أنَّهم تصوَّروا أنَّ الحفاظ علىٰ العدل الإلهي لا يتحقق إلَّا بالقول بالتفويض، ببيان: أنَّ الأفعال التي تصدر من العباد، تحوي في داخلها الكثير من الظلم والشرور والقبائح، فحتَّىٰ ننزِّه الله تعالىٰ عن هذه النقائص، يلزم أن نقول بأنَّ هذه الأفعال صادرة من الإنسان مستقلاً عن الله تعالىٰ، وبهذا يتحقق العدل الإلهي.

العنوان الثاني: يد الإله مغلولة:

ذكر القرآن الكريم أنَّ اليهود يعتقدون بأنَّ يد الله تعالىٰ مغلولة، وهو تعبير عن أنَّ الله تعالىٰ ليس فقط ترك التدخل في أمور الكون، وإنَّما هو عاجز عن التدخل في ذلك، قال تعالىٰ: ﴿وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ﴾ (المائدة: 64).

وفي النصوص توضيح لمذهبهم هذا، فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّه قال في قوله الله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ﴾: «لم يعنوا أنَّه هكذا، ولكنهم قالوا: قد فرغ من الأمر، فلا يزيد ولا ينقص، فقال الله (جلَّ جلاله) تكذيباً لقولهم: ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ﴾ ألم تسمع الله (عزَّ وجلَّ) يقول: ﴿يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ﴾ [الرعد: 39]»(2).

وبيَّن الشيخ الحر العاملي رأيهم عقب هذه الآية بقوله: (القول بأن يد اللَّه مغلولة وفسر بأنه فرغ من الأمر فلا يغير شيئاً).(3)

العنوان الثالث: الربوبية:

التي يُعنىٰ بها أنَّ الخالق قد اعتزل التدخل في الأمور التكوينية للكون، ولم نجد – حسب ما بين أيدينا من الترجمات لآرائهم – تعرضاً منهم للأمور التشريعية فيه.

وقد عَرّفت الموسوعة المختصرة للفلسفة الربوبية حيث قالت: (هو الاعتقاد بأنَّ هناك إلهاً وكائناً أسمىٰ، خيراً حكيماً قد خلق العالم لكنه لم يعد يتدخل فيه)(4).

وعُرِّفت في قاموس (ميريام وبستر) بأنها: (حركه أو نظام فكري يدعو إلىٰ الدين الطبيعي، والتأكيد علىٰ الأخلاق في القرن الثامن عشر، ينكر تدخل الخالق مع قوانين الكون)(5).

العنوان الرابع: اللادينية:

مذهب فلسفي، يعترف بوجود خالق للكون، وأنَّه ما زال يتدخل في أموره التكوينية، ولكنه لم يتدخَّل ولا يتدخل في أموره القانونية والتشريعية، بل أوكل الأمر إلىٰ البشر أنفسهم في أن يُنظّموا أمور حياتهم الفردية والعامة وفق ما يرونه وفق عقولهم، ومن ثم فلا نبوات، ولا كتب، ولا تشريعات، ومن هنا فقد كذّبوا بكل النبوات، ورموا الأنبياء بالكذب علىٰ الإله، وأنَّ جميع الأديان كذبة وافتراء علىٰ الخالق، فالدين في حقيقته علاقة روحية بين الإنسان وربه، وأمَّا تنظيم الأمور وتشريع القوانين فهي مهمة الإنسان، فلا مرجعية للدين تشريعاً، وإنَّما المرجعية في ذلك هو الإنسان نفسه.

المتحصل:

إنَّ الرؤىٰ الكونية تختلف بين من يعتمد الوحي ومن يستند إلىٰ الفلسفة أو التجربة، ومن ثم تنوعت المذاهب في تحديد مدىٰ تدخل الخالق في الكون وتنقسم إلىٰ رأيين رئيسيين: أولهما يرىٰ أنَّ الله تعالىٰ لم يعتزل الكون، بل كان وما زال يتدخل في شؤونه التكوينية والتشريعية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وثانيهما يرىٰ أنَّ الله خلق الكون ثم اعتزل التدخل فيه وهو يشمل الربوبية ونظرية غل الخالق اليهودية، والتفويض المعتزلي واللادينية.

(1) نسب بعضهم هذا الكلام لأمير المؤمنين (عليه السلام)، ولكنه غير موجود في المصادر الحديثية.

(2) التوحيد للشيخ الصدوق: ص167.

(3) الفوائد الطوسية للحر العاملي: الفائدة رقم (97)، ص515.

(4) الموسوعة الفلسفية المختصرة، جوناثان رىٰ، مادة (مذهب المؤلهة الربوبية): ص317.

(5) قاموس مريام وبستر، مادة (Deism).